Kevin Carter, fotografo sudafricano suicida a 33 anni e vincitore del premio Pulitzer. Scopriamolo la sua storia e le sue foto in questo articolo.

«È una mina cluster. Ti entra diritta nello stomaco, si propaga ovunque per arrivarti al cervello e tornare a farti sentire male, malissimo. Impossibile sopravviverci. Così è stato per Kevin Carter, fotografo sudafricano suicida a 33 anni per la stessa foto, “la bambina e l’avvoltoio”, che gli ha fatto vincere il premio Pulitzer. La foto simbolo della carestia del Sudan del 1993, pubblicata sulla prima pagina del New York Times e ripresa dai giornali di tutto il mondo.

Una foto dannata, dannata nella sua verità crudissima. Scrivere su Kevin Carter è quasi voler abbellire una vendetta servita su piatto freddo. A 33 anni non è riuscito a fare il passo di tradire la sua sensibilità, di tradire se stesso come essere umano, di tradire la sua giovinezza, di mettere filtri e barriere. E diventare un adulto razionale che fa solo il suo mestiere, di continuare a seguire la sua passione di documentare il mondo. O forse l’apice del cinismo lo aveva già consapevolmente raggiunto. Continuo a far parte del gioco, continuo a fotografare sangue e morte? Forse per coerenza a quanto incontrava ha cercato e pianificato la sua stessa. L’orrore di ciò che ha visto e documentato lo ha preso e fatto diventare un tutt’uno.

Tanto che la foto ha messo in discussione l’eticità stessa del premio Pulitzer. Premiando la foto si premiava un comportamento assolutamente non etico di Carter, la sua inazione, il suo fumarsi la sigaretta mentre aspettava che l’avvoltoio si avvicinasse, il suo lasciare la scena dopo. Ma tutto raccontato da lui, una sincerità che faceva parte della sublimazione della sua professionalità, del suo credo. Una totale non modificazione tra realtà e foto, e foto e pubblico. Una inazione voluta per dare ancora più spessore alla realtà crudele. Facendo diventare il lavoro del fotografo, la sua anima, pari a quella dell’avvoltoio. Cercare la sofferenza per azionare lo scatto.

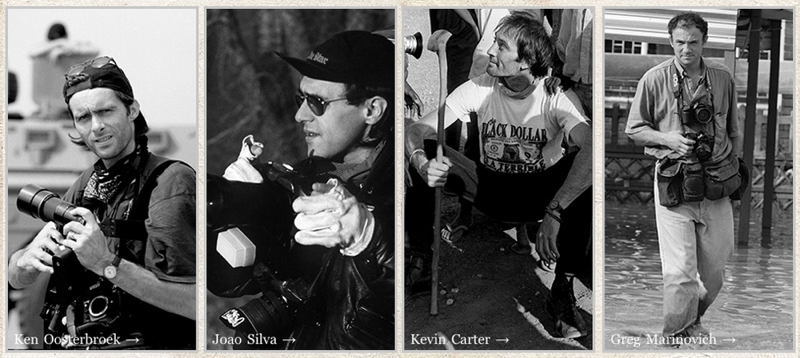

Parte di un gruppo affiatatissimo di quattro amici colleghi sudafricani con una vita al limite, il Bang Bang Club, dove Bang Bang non è un cocktail o una droga da compagnia, ma il suono dei mitragliatori in Sud Africa. Il Bang Bang contribuirà in modo determinante a documentare l’apartheid.

Saranno loro, tra cui i fotografi Joao Silva e Greg Marinovich, a scrivere un libro un po’ autobiografico e un po’ liberatorio: The Bang Bang Club, da cui è stato tratto un film documentario nel 2010 come testimonianza del 1994, ultimo sanguinoso anno di apartheid in Sud Africa.

https://www.youtube.com/watch?v=eFQnoMDFDAY

Un libro che testimonia quanto il lavoro dei fotografi di guerra sia in grado di creare una potenza di emozioni esplosive nei media e nell’opinione pubblica quanto una bomba atomica. Quanto una foto, un dettaglio nitido estrapolato dalla confusione dell’azione, sia essa stessa la narrazione di una storia.

Tutte le foto di questo giovane sudafricano sono quasi prive di colore. Non c’è una forma artistica o una tecnica particolare, non ci sono filtri. L’immagine è pulita come l’occhio fotografico, spietato e lucido.

Se solo riesci a toccare la mente di una persona, hai fatto qualcosa. Se sai che sei in una posizione privilegiata, hai il dovere di dare il massimo nella vita pubblica e di mettere il cuore nella parte giusta per avere più seguaci possibili.

Articolo: Giovanna Dall’Ora