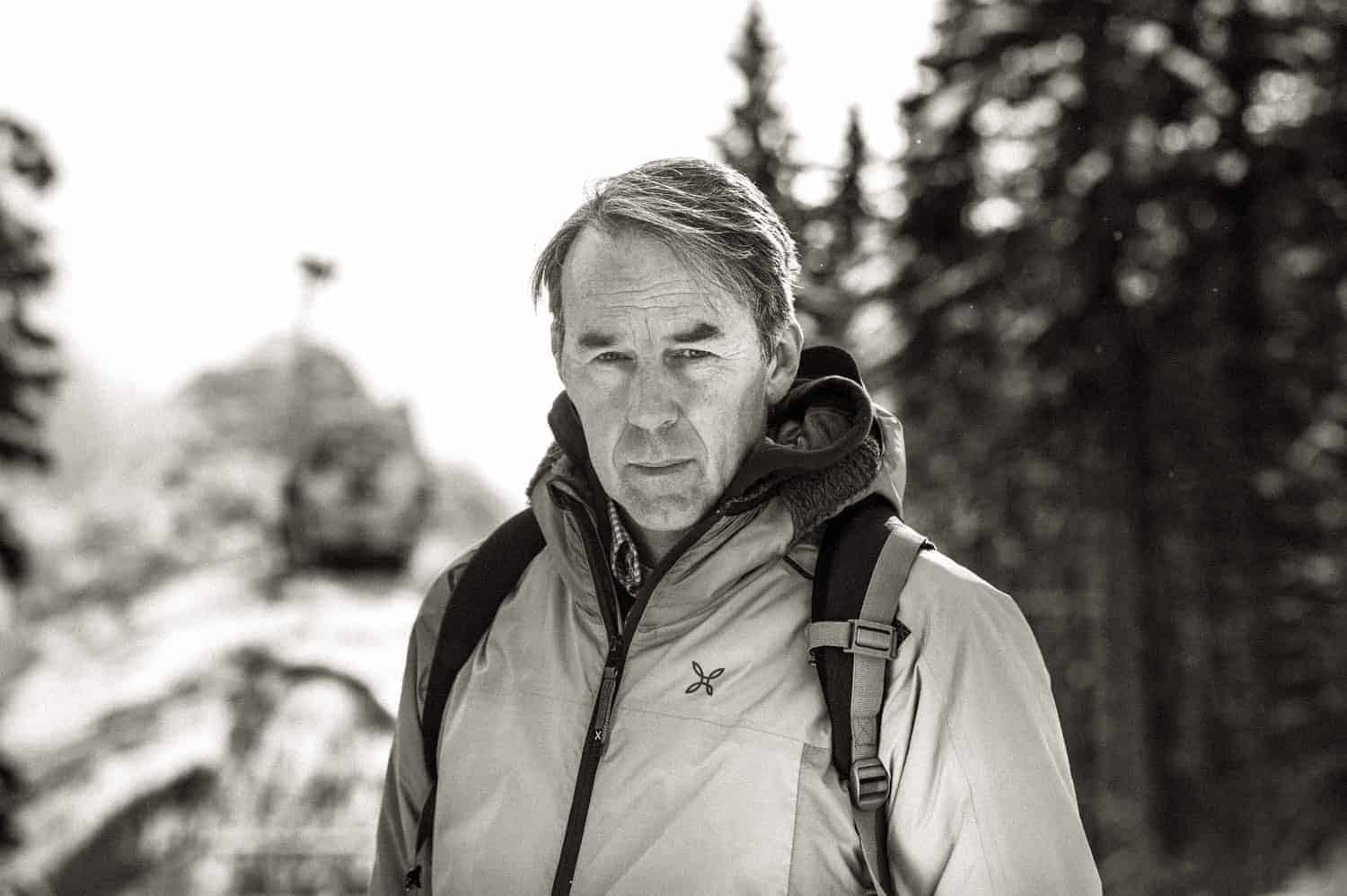

Alberto Bregani è un punto di riferimento nella fotografia di montagna. Le sue immagini in bianco e nero e i suoi racconti ci portano dentro e fuori le cime in un viaggio nel tempo e nei silenzi di un territorio tra i più belli del mondo: le Dolomiti. Scopriamone la storia e il suo pensiero sulla fotografia.

È sabato mattina, il termometro segna meno sette gradi e Madonna di Campiglio ci accoglie con il cielo grigio che lascia trasparire un timidissimo sole

La neve, caduta ininterrottamente per due notti di fila, ricopre le strade e ci offre uno spettacolo a dir poco suggestivo.

Alberto Bregani ci aspetta in centro, allo Suisse, dove arriviamo con le mani già congelate e la necessità di bere qualcosa di caldo. Si capisce che Alberto Bregani è una persona piena di vita e di entusiasmo da come ci accoglie, desideroso di raccontarci la sua storia e di accompagnarci nei luoghi delle sue fotografie.

Alberto Bregani ci aspetta in centro, allo Suisse, dove arriviamo con le mani già congelate e la necessità di bere qualcosa di caldo. Si capisce che Alberto Bregani è una persona piena di vita e di entusiasmo da come ci accoglie, desideroso di raccontarci la sua storia e di accompagnarci nei luoghi delle sue fotografie.

Grazie Alberto per la tua disponibilità. Cominciamo subito con una domanda obbligata: da dove viene questa tua grande passione per la montagna?

Viene da molto distante, da quando ero bambino. Mi sono trasferito da Legnano, Milano dove sono nato, a Cortina d’Ampezzo all’età di tre anni per motivi legati alla professione di mio padre. Ci sono rimasto fino ai miei vent’anni e da circa quindici frequento assiduamente Madonna di Campiglio, che è diventata il campo base per i miei progetti tra fotografia e comunicazione.

Ho vissuto tutto quello che è la montagna e fatto quello che fanno i ragazzini quando hanno a disposizione un parco giochi così speciale: andare con la slitta, arrampicarsi sugli alberi e su pareti di roccia che sembrano inviolabili, saltare sui sassi lungo i torrenti e praticare tutti gli sport che la montagna offre.

Crescendo, ho condiviso con gli amici tutte le esperienze e le emozioni che ti permettono di conoscere veramente non solo l’ambiente, ma la montagna nel suo profondo.

È come vivere con una persona. Impari a conoscerne gli umori perché qualche giorno si sveglia male, ma capisci come rapportarti con lei e ne comprendi tutte le sfaccettature.

«Ho vissuto tutto quello che è la montagna e fatto quello che fanno i ragazzini quando hanno a disposizione un parco giochi così speciale». ALBERTO BREGANI

Il passaggio da amante delle montagna a fotografo, facendone addirittura la tua professione, è stato quindi molto breve.

Lo devo in gran parte a mio padre che in gioventù è stato un alpinista, uno scrittore e documentarista di montagna che ha lasciato pregevole traccia del suo operato. L’ho seguito fin da piccolo sui suoi sentieri e dentro di me ho sentito crescere inconsapevolmente questa passione di raccontare la montagna.

Quando mio padre è scomparso non ho toccato niente della sua attrezzatura perché non me la sentivo. A distanza di anni, in occasione di un trasloco, ho ripreso in mano la sua valigia, il suo zaino e i suoi strumenti di lavoro, tra i quali una Canon A1 con ancora inserito nel dorso il cartellino del rullino in bianco e nero che aveva caricato, come si usava fare una volta. Quello è stato il momento che ha fatto scattare in me la voglia di riprendere in mano il lavoro che lui aveva portato avanti per tanto tempo e che io, a modo mio, volevo proseguire.

Quando mio padre è scomparso non ho toccato niente della sua attrezzatura perché non me la sentivo. A distanza di anni, in occasione di un trasloco, ho ripreso in mano la sua valigia, il suo zaino e i suoi strumenti di lavoro, tra i quali una Canon A1 con ancora inserito nel dorso il cartellino del rullino in bianco e nero che aveva caricato, come si usava fare una volta. Quello è stato il momento che ha fatto scattare in me la voglia di riprendere in mano il lavoro che lui aveva portato avanti per tanto tempo e che io, a modo mio, volevo proseguire.

Ora sei un fotografo molto conosciuto, un punto di riferimento per questo genere fotografico. Riesci a dirci cosa significa per te fotografare la montagna?

Fotografarla è un modo per renderle omaggio e ringraziarla per le emozioni che mi ha dato nella vita, è un’occasione per raccontarla ma è soprattutto un modo di viverla, che è poi il modo che prediligo. Perché la fotografia ti porta a essere da solo, ti porta nei silenzi, nelle attese, ti porta nel tempo.

«Chi vuol fotografare la montagna deve avere disponibilità di tempo, pazienza e soprattutto deve saper interpretare l’ambiente secondo il proprio modo di vedere, aspettando il momento in cui il soggetto è come lo si vuole rappresentare». aLBERTO BREGANI

Hai detto che con la montagna è come vivere con una persona. Immagino che il fotografo di montagna dovrà essere ben disposto a gran camminate e ad adeguarsi ai suoi “umori”.

Per prima cosa è necessario conoscere i tempi che la montagna richiede per essere fotografata, perché non stiamo parlando di una città che, come dire, è sempre a portata di mano. Chi vuol fotografare la montagna deve avere disponibilità di tempo, pazienza e soprattutto deve saper interpretare l’ambiente secondo il proprio modo di vedere, aspettando il momento in cui il soggetto è come lo si vuole rappresentare.

Posso aspettare intere stagioni prima che una cascata, per esempio, si presenti come io desideri. Il fotografo di montagna segue la luce, non segue l’azione. Ecco perché fotografo anche con il brutto tempo, mentre nevica o piove, durante un temporale oppure nella nebbia: tutte situazioni con luci e ombre completamente diverse tra loro, che il bianco e nero rende al meglio.

Posso aspettare intere stagioni prima che una cascata, per esempio, si presenti come io desideri. Il fotografo di montagna segue la luce, non segue l’azione. Ecco perché fotografo anche con il brutto tempo, mentre nevica o piove, durante un temporale oppure nella nebbia: tutte situazioni con luci e ombre completamente diverse tra loro, che il bianco e nero rende al meglio.

La tua è una fotografia artistica e, come tutti gli artisti, avrai avuto anche tu dei punti di riferimento, fotografi che ti hanno influenzato o che hanno contribuito a creare il tuo stile. Quali nomi citeresti tra i tanti?

Senza voler citare (sempre e solo) il notissimo Ansel Adams, un grande punto di riferimento lo abbiamo in casa e si chiama Vittorio Sella: un eccellente alpinista e un grande fotografo che è riuscito, unendo le due caratteristiche, a segnare la storia di questo genere di fotografia. Sì, per me Sella è stato, ed è, il più grande. Ci sono stati altri fotografi italiani molto importanti per me. Flavio Faganello, ad esempio, è un fotografo che definisco commovente e che ha avuto meno successo e notorietà di quello che si meritava: è stato un cantastorie e un grande narratore della vita trentina. Poi direi certamente il mio caro amico Stefano Zardini, di Cortina d’Ampezzo. Nei suoi recenti lavori si può notare come anche nella tradizione della fotografia di montagna possa esserci un pensiero innovativo di altissimo livello.

Sei autore di diversi libri e progetti di successo tra i quali ricordo “Dentro e fuori le cime. Dolomiti di Brenta, tra l’occhio e il passo”, “SoloilVento”, che racconta i luoghi della Grande Guerra sul fronte Austro-Ungarico trentino e il recente saggio “La montagna in chiaroscuro. Piccolo saggio sul fotografare tra cime e sentieri” (Ediciclo Editore). Quali sono tuoi progetti attuali?

Un progetto appena rilasciato e al quale sono molto legato è Best of Dolomites, che propone e promuove nove tra i più bei trekking fotografici nelle Dolomiti. Queste ultime hanno ricevuto il patrocinio dell’Unesco nel 2009 ma solo recentemente sono stati definiti i nove sistemi dolomitici che le delineano. Con un trekking al mese, da marzo a novembre, porterò le persone a fotografare nei più bei luoghi di questi sistemi, per raccontarne la cultura, la storia, la tradizione e il territorio.

Inoltre ho creato una scuola di fotografia qui a Madonna di Campiglio che si chiama Bianco e Nero montagna, dove tengo due workshop al mese e una masterclass di cinque giorni a luglio.

Inoltre ho creato una scuola di fotografia qui a Madonna di Campiglio che si chiama Bianco e Nero montagna, dove tengo due workshop al mese e una masterclass di cinque giorni a luglio.

«Il fotografo di montagna segue la luce, non segue l’azione». ALBERTO BREGANI

Nei tuoi workshop cosa insegni ai tuoi studenti e qual è la cosa più importante che ti senti di dire a chi vuole avvicinarsi a questo genere di fotografia?

Per cominciare, la prima regola che cerco di comunicare è che non devono fotografare come me. Devono formare la loro fotografia attraverso la mia esperienza. Ma la cosa più importante che dico sempre ai miei studenti è che il fine ultimo di un fotografo è essere riconoscibile, perché è ciò che ti fa essere un autore e non un semplice esecutore.

La differenza tra un autore e un esecutore, concetto più ampiamente espresso nel mio saggio, sta nella capacità di riprodurre e di ripetere il tratto distintivo della propria fotografia. E questo avviene quando c’è consapevolezza del proprio fotografare. Quello che cerco di trasmettere ai miei studenti è come trovare il proprio stile fotografico, che va ricercato nel percorso educativo e nelle esperienze che ognuno ha avuto. Io stesso lavoro così: uno dei miei punti di riferimento, per citare un piccolo esempio, è il Sublime romantico, quella montagna che atterrisce ma allo stesso tempo attrae con la sua forza annientatrice, che ti fa sentire piccolo ma ti porta a raccontarne la magnificenza.

Nonostante tu sia uno dei pochi fotografi cha ancora fotografa spesso in analogico, non ne fai una questione di mezzo fotografico.

Fotografo regolarmente in digitale, ma ritengo che l’analogico sia la Scuola di fotografia. Chi ha avuto la fortuna di arrivare dall’analogico, riporta nel digitale lo stesso modus operandi.

Ma non ne faccio una questione di meglio o peggio, quelle discussioni mi annoiano: sono entrambi degli strumenti, ognuno sceglie quello con cui riesce ad esprimersi meglio e tra questi ci metto anche lo smartphone, che ha aperto un altro mondo, il mondo dell’immediatezza in quanto sei ancora più vicino a quello che vuoi dire. Il progetto della Grande Guerra per la Provincia di Trento l’ho fatto tutto in analogico, trascorrendo due anni e mezzo sul vecchio fronte Austro-Ungarico, ma ho anche realizzato un progetto parallelo con lo smartphone e ne sono usciti due racconti completamente diversi.

Ma non ne faccio una questione di meglio o peggio, quelle discussioni mi annoiano: sono entrambi degli strumenti, ognuno sceglie quello con cui riesce ad esprimersi meglio e tra questi ci metto anche lo smartphone, che ha aperto un altro mondo, il mondo dell’immediatezza in quanto sei ancora più vicino a quello che vuoi dire. Il progetto della Grande Guerra per la Provincia di Trento l’ho fatto tutto in analogico, trascorrendo due anni e mezzo sul vecchio fronte Austro-Ungarico, ma ho anche realizzato un progetto parallelo con lo smartphone e ne sono usciti due racconti completamente diversi.

Il primo è un racconto ragionato, studiato, quello che volevo dire e comunicare alle persone in base alle esigenze del committente. Il racconto con lo smartphone è il racconto dell’immediatezza, esprime quello che per primo ti colpisce, racconta quello che tu sei, in modo istintivo.

Il rapporto tra un fotografo di paesaggio e il suo territorio è sempre molto stretto. Con le tue foto educhi allo sguardo le persone, sottolinei la bellezza dei territori e le rendi consapevoli del loro patrimonio.

Ritengo che la fotografia abbia un valore sociale non indifferente, perché sensibilizza le persone e le rende consapevoli del bene che hanno. Ansel Adams, ad esempio, è conosciuto per le sue fotografie e per il sistema zonale, ma è anche stato uno dei più grandi ambientalisti americani che, grazie alle sue fotografie e al suo impegno, ha indotto il governo americano a creare nuovi parchi naturali e quindi a salvaguardare il territorio. In un progetto recente ho insegnato ai ragazzi delle scuole che si occupano di turismo a fotografare il proprio territorio con lo smartphone, strumento con cui si relazionano costantemente.

Ho cercato di dare loro le prime nozioni per sviluppare la capacità di raccontarlo. Se non sei consapevole del territorio in cui vivi, non imparerai ad amarlo, non saprai come conservarlo, come proteggerlo e nemmeno come promuoverlo.

Articolo: Simone Toson Shooting fotografico: Stefano Tambalo